萨满、游牧与猎民文化:他决定记录中国被遗忘的人群

在《边境的褶皱》系列的前两篇文章中,作者宗城先后探访了鄂温克地区。在《我更害怕远方消失 | 鄂温克草原行纪》一文中,我们跟随宗城的笔触,走进鄂温克草原深处的人家,涓涓文字为我们徐徐展开过鄂温克族的历史、民间故事与信仰的图卷。另一篇书写使鹿鄂温克族最后一任酋长玛利亚·索的文章《当一个89岁的女人,决定去办身份证》,让一位陌生的、遥远的女性故事不再被遗忘。

在进行这个写作计划期间,宗城结识了记录与研究鄂温克族、敖鲁古雅的纪录片导演、作家顾桃。在他的影片与文字中,曾完整记录过使鹿部落鄂温克族在森林深处的原始生活,将即将消失的使鹿部落的历史缓缓呈现。这篇文章是宗城与顾桃的对谈文字记录,他们谈到了与敖鲁古雅部落最初的缘分,生活在那篇原始土地的人们的命运变化,以及顾桃为什么记录和“游牧”。

把世界地图摊开,找到中国,在中国最北方,东经121°12′至127°00′、北纬50°10′至53°33′,就是大兴安岭。纪录片导演顾桃拍摄的纪录片《敖鲁古雅》三部曲,就关于生活在这片土地之上、额尔古纳河右岸的使鹿鄂温克人。

而顾桃自己是鄂伦春旗所在的阿里河镇人,也曾长期居住在内蒙,家里长辈既有汉人也有满人,说话倒是有东北腔,其实那种口音不是东北特有的,内蒙古和西北地区也常见。他从小生活在边境,青年时代习惯了牧区和草场的生活,大学去了北京,后来在地下三层租过房子。三十岁之前,顾桃的生活跟普通美术系毕业生没什么两样,三十岁以后,在看到父亲写的《猎民生活日记》后,他觉得生活不能再这样过。

在一个晴朗的冬日,我见到顾桃。那时候城市尚未从新冠中恢复元气,街道人流不多,本打算介绍顾桃去吃的早安山丘和苏面馆也关门了。

顾桃从北方而来,我生性散漫,但也想带他吃好吃的,因此本来挑的不是这些。他来的前一天,我发备选,说顾老师想吃哪一家。顾桃很随性,说一切从简,我们吃碗葱油拌面就行。结果,想吃的葱油拌面店也关了。

他身材高大,络腮胡子,戴着一顶飞碟帽,穿上蒙古族的服饰,乍眼看去,像是北方草原某个部落的首长,或者金庸武侠小说里的游牧汉子。他没什么架子,觉得我叫他老师别扭,可以叫桃哥或者顾桃,录播客,开头一句“整吗?”“那就整吧!”“说干就干。”东北味的江湖气迎面而来。

他来上海半天就要走了,吃完午饭,他去便利店买包烟,在楼下抽完,我们就上去录播客。录制期间,他的兄弟们把行李放在客厅,自个去外滩转转。顾桃已经结束了多年前在鄂温克的长期居住,他现在处于一种游荡状态,用时髦话说,叫“当代游牧民”。

传统的游牧随时牧场被圈定慢慢消逝了,新型的游牧是在草原、城市、海边、大漠游走,是一种故乡在路上、精神追求自由的状态。游牧不等于旅行,不是去到一座城市就去当地的网红景点逛逛,游牧是一种四海为家的生活状态,是我既可以住房子,在一座城市生活一个季节,也可以睡敞篷车、睡公园、打地铺,天空是我的朋友,大地是我的床席,我用开阔的胸怀,迎接一切的未知。

许多人知道顾桃是因为“敖鲁古雅”三部曲。2008到2012年,顾桃的纪录片《敖鲁古雅·敖鲁古雅》《犴达罕》《雨果的假期》在网上先后出现,引领人们重新注意到生活在额尔古纳河右岸的鄂温克民族。我问起顾桃那组纪录片的发行,他坦白对我说,其实资源不是他发出的,是别人发到了网上,没想到有很多人看。因为也不是投到院线,不是商业大片,也就不涉及什么发行、分账的问题,当时就是有那个冲动要拍,觉得应该记录,没想那么多,许多宏大价值都是事后别人加上的。

在和顾桃的聊天起,我没有把议题圈定在鄂温克,而是打破原定的框架,聊起那些媒体记录过的和没有记录的事情,关于边境、游牧、拍摄,也关于我们和故乡的距离、在北京租房的日子。游牧者的家在路上,和我结束聊天后,顾桃收拾行李,和他的弟兄们继续下一趟旅行,而当我半个小时后下楼时,他们蹲在路边,笑着说:“在等车。”随后继续抽烟去了。

© 顾桃

01

驯鹿、猎民与满天星

“王瑛的丈夫英刚从小就在山里和父亲拉吉米打猎,枪法极好。后来猎物少了,酒后没事就和猎民青年比试枪法,有人把喝空的酒瓶扔向空中,都能被英刚抬手击中,从不失手。有次何老大从部队探亲回家,不相信二弟枪法如此之神,就把军帽扔向空中,英刚三声枪响,何老大的军帽被击穿了三个洞。这功夫真应该去奥运打飞碟了。只可惜英刚已经去世,六年前为了能让女儿过生日时吃到新鲜的鱼,淹死在深不及腰的河套里。”

——顾桃《忧伤的驯鹿国》

宗城 :从什么时候开始关注到鄂温克人的生活?

顾桃 :这要从我在北京的生活说起。1999年,我加入北漂行列,从呼和浩特到北京,读美术学院,毕业后搞搞装潢、做做设计,那时候许多同学做这些,我也稀里糊涂的就跟着同学朋友做这些事儿,但是做的呢我就觉得唉呀要说挣钱,也还可以能生存,但是实在没意思。

宗城 :不得劲。

顾桃 :对,就是你自己觉得不舒服。挣了钱,大家吃喝一顿的那种舒服和快乐也就那么几个小时,好像第二天还可能更迷糊,这酒也醒不了,所以在那样状态里很迷茫。也不知道自己真正喜欢什么,也不知道自己能干什么,但是还需要一种尊重。我想自己做事是为了一个存在感,要不你就像猪狗一样,仅仅是为了生存。

我还记得,那时候白天总等着谁打电话来约酒局,然后坐上公共汽车,在快到的时候再打出租车,一顿酒后,我的那些朋友们都穿着拖鞋,酒驾回去。在城里,大家会有好几套面具,像四川的变脸一样,那是城市生存法则,到了森林里,大家喝酒、聊天、哭泣、孤独,全都是真实的,好像一下子有了呼吸。但呼吸之后,发现既不属于城里人,也不属于岭上的人。

在草原上,有一种车叫勒勒车,它看起来是很缓慢的。在北京,车开得很快,完了人也着急忙慌的,许多人心里慌张,只是故作镇静地去做事。在北京有四年时间我没有回家,2002年那一年,我想着怎么着也该回家一趟了,回老家鄂伦春旗,去大杨树看我的父母。唉呦我一看父母4年过去的这种变化太大了,我父亲行动缓慢,我母亲白发苍苍,那时候他们应该是60多岁,不到70岁那样吧,但是4年的变化已经很大了。

宗城 :当时从北京到故乡的路线是怎样的?

顾桃 :从北京坐绿皮火车,不到三十个小时到海拉尔,再从那儿坐一天火车到鄂伦春。火车是我生命里的重要记忆,我都想在火车上拍一部纪录片。记得从前过年,坐火车去加格达奇买年货,车票几毛钱还是一两块,但我们也要逃票,因为一两块钱能买好多鞭炮、瓜子、糖。

我和一个好伙伴,小果,那时也是家庭条件不太好,但是既然去了加格达奇,必须得买点东西。他买了芹菜,用一个筐背着,列车员来查票,他就把车门打开——我们那时都有火车门的钥匙。他把车门打开,转过去扶着车外面的门把手躲列车员,就为了省那一两块钱。火车速度很快,我一直看着,担心他被刮住。风吹着他的头发和芹菜叶子,最后芹菜叶子全飞掉了,到家里,整个头发像一个倒三角锥型,立起来了,芹菜就像摘过一样,一根叶都没有……

宗城 :2002年回家,你翻看了父亲顾德清写的《猎民生活日记》。

顾桃 :对,那本书在我初中的时候就有了,我帮他改过标点符号和错别字,真正看是在30多岁,正好那两天没事,我就看,唉一看他写得非常生动,就非常有画面感。那本书记录的就是我父亲与鄂温克族、鄂伦春族等少数民族打交道的经历,详细地记录了当地的猎民文化、地理构造、生活习惯、生存方式等等。这么有意思的地方,可我居然从前都没意识到,是父亲这本日记点醒了我,我就想我应该去他走过的这些地方转一转,给他拍点纪念照吧,这就是我和敖鲁古雅最初的缘分。

宗城 :当时的路线是怎样的?

顾桃 :从阿里河到图里河,在图里河也住在一个站前旅馆,和父亲书里写的完全一样。北方可能几十年都不会变,牌子好像都没变,只是更箫条了,那时撤了铁路局,铁路工人、列车员,一下人间蒸发,整个图里河全空了,只剩下铁轨和上锈的车箱,后来,好多人花1000块钱买一栋楼在那里养猪,特别魔幻。

到了敖鲁古雅所在的满归,想起父亲书里写的,从车站出来,鄂温克装束的人带着小孩,一个屁墩滑到大坡底下。我出了站也是那样一个坡,就像回到了他所在的八十年代。走之前,父亲给我写了一封介绍信,上面有几个人的名字,什么马克西姆、果士壳。车站正好路过一个人,早晨起来,睡眼惺忪,红眼咣当的,肯定是过年时都在酒精的状态里。他看着我的名单,说“这个冻死了,这个早去世了,哎呀玛利亚·索的儿子在这儿住……”

我去了玛利亚·索的儿子何协家,听说顾德清的儿子来了,左邻右舍晃晃荡荡都过来了,那时住的是乌克愣,也有客厅、卧室,卧室是一个大炕,大家都在炕上,拿一个茶缸子,倒上酒轮着喝。何协的媳妇是俄罗斯族和鄂温克族的混血,也是喝多了开玩笑,她说你是顾德清的儿子吗?把身份证拿出来我看看。我找身份证,她又说不用了,“看你这张脸就是。”接着大家又开始夹菜、喝酒。

随着酒喝得越来越多,他们就开始痛哭,唱的那种歌也很忧伤,还有不说话默默流泪的,因为2003年马上要生态移民了。

这么一个悲情的场面,我就挤在大炕上,大家都在炕上喝酒,我就看到有两只也快退役的猎犬发情在交配,这个现场让我特别地震撼,人性、兽性、生命力、欲望、悲情,在这座森林里的木屋交汇在一起,而外面繁星点点,自然天地仿佛没有变化,一个民族的命运却已经悄然改变了。

顾桃和朋友搭的樶罗子 © 顾桃

宗城 :于是你决定拍纪录片。

顾桃 :敖鲁古雅已经不是我父亲镜头和笔下的敖鲁古雅,鄂温克人、鄂伦春人,这些岭上的林中百姓,他们即将被改变命运,我想记录下这个时刻,否则以后可能就没有人知道了。

宗城 :鄂温克族和鄂伦春族都对猎民文化很在乎。

顾桃 :他们世代生活在这里,数百年来待在森林里,从出生到死亡都是,这就是他们的生活,一个人不可能对生活的巨变无动于衷的。

因为在森林里,他们才有敬畏之心,敬畏大自然的一切,他们在那里不会随便地吐痰、砍树,在什么季节猎获什么样的动物,甚至到冬天只打灰鼠,做手套和鞋套,他们都有讲究,这在他们那里是有规律的、有计划的,所以才叫狩猎文化。但是有一天,你把他们的猎枪都收走了,要迁移他们,狩猎文化不可避免就会消逝了。

宗城 :许多读者好奇玛利亚·索的故事,您和她最初的接触是怎样的?

顾桃 :玛利亚·索老人其实在我父亲的书里频频出现,她不爱说话,擅于干活、打猎,更年轻的时候,她打过罕,打过鹿,打过熊。她已故的丈夫拉吉米是我父亲的朋友,我父亲那本书最早的封面,就是拉吉米带着一条狗,吹着鹿哨,背着猎枪,在一个很深的穴里探出身子。所以当2004年我去见她,知道这是老朋友的儿子来了,她起初也很开心呐,但是听说我要上山,她的脸色就有点变了,因为她觉得山上是干活的地方,我不去干活就是在添麻烦。

当时二姐德克沙说“特别不喜欢顾德清的儿子,每天醉醺醺的,兜里揣着酒瓶子,拿着机器乱晃”,后来我好说歹说,玛利亚·索答应让我住下来了。但是我睡觉打呼噜,跟老人住在一起不方便。我就住进了维佳和柳霞他们家。

宗城 :你在山上也一起干活。

顾桃 :我说我能干活、做饭、跟着你们去找鹿。她最开始还有顾忌,因为可能有过先例吧,有人上过山,说到却没有做到。但她最后还是没有拒绝我,主要还是因为我父亲的情面。2004年对我来说很重要,我住进了鄂温克,并不是说直接拍摄,而是先融入一段时间,让他们接受我,才能接受我的机器、相机、摄像机,是这样的。

玛丽亚·索是一个很重感情的老人,“2006年的时候,我父亲去世,我又回到山上,跟玛丽亚·索的儿子说我爸爸去世了。她当时在旁边做列巴(一种面包),手上全是面。她听懂了这句话,就把手上的面都搓干净了,回到自己的帐篷里,拿出一副犴皮的手套。她让儿子告诉我说,手套是她很早就做好了,要送给我父亲的。父亲走了,手套就让我带回去,纪念一下他们的感情。真是让我感动于人的这种一代一代的传承。”

宗城 :严格来说,使鹿鄂温克族没有酋长这种叫法?

顾桃 :这个说法其实是这么来的。那时候有两位北京的记者对使鹿鄂温克族感兴趣,想到山上去采访维佳,因为他是森林里的一个画家和诗人,但是当时维佳他喝多了,醉了,躺着就不愿意起来。我也扒了他,扒了不起来,完了那记者也着急,因为他和我在山上是不一样的,我是在那儿驻留,他们是要采访完就走,所以很着急。最后维佳急眼了,说别……别找我,找那个最老的那个,她是酋长。完了被记者写进稿子了,就以讹传讹了。

宗城 :所以他们内部一般不叫玛利亚·索酋长。

顾桃 :他们没有那张等级制的酋长,不过我记得小时候在鄂伦春的时候,鄂伦春人对于族长有一个形容,叫穆坤,一个穆坤负责一个小族,出去狩猎,族长就负责分配工作,有人负责这个,有人负责那个。

宗城 :他们是更像个社群。

顾桃 :对,一个社群。

宗城 :鄂温克族内部,青年男女恋爱的过程跟汉族相似吗?

顾桃 :是这样的,因为他们人数本身就少,但是他们也分了几个姓氏,相互能通婚的。过去在老敖乡,他们的业余生活还是很丰富的,他们也有定居点,在森林里有营地,现在他们都特别怀念这个老敖乡,像柳霞、维佳、何协等人,因为那时候他们有类似于青年的聚会。现在叫“沙龙”,那时候叫“俱乐部”或者“文化站”,里头也摆放着书籍、乐器、录音机,他们可以在里面跳摇摆舞,那里就是一个青年男女互相认识的地方。

但是搬出老敖乡,到了根河定居点之后,这个文化站的形式就不在了,使鹿鄂温克族青年人也逐渐是通过介绍或者跟外族通婚的方式去深入交往,有蒙古族、达斡尔族、满族和汉族,有的青年人也通过网络去认识新朋友了。

宗城 :如今使鹿鄂温克族群主要还是聚集在满归、根河这些地方?

顾桃 :对,还有在阿龙山。我自己去拍摄的时候,他们是有五个驯鹿点,当时叫猎民点,这是他们出猎时会去往的营地,主要是在大兴安岭的南坡,因为南坡的雪少一点,地势相对平一些。说到鄂温克族的出猎也值得一提,他们会根据森里的动物脚印来判断猎物的位置,打到猎物之后,他们会临时做一个林中的营地,在那里分割猎物、稍事休息。同时在出猎期间,他们会用砍刀在树上做标记,名叫树号,供牵着驯鹿的妇女辨别路途,找到猎民点。所以最早是五个猎民点,现在叫养鹿点,这次我去的时候。发现他们有十几个养鹿点了。

宗城 :新增点也在阿龙山吗?

顾桃 :对,阿龙山、满归,就快到满归了吧。我去过雨果的家,他家那个营地离满归也就不到50公里。

宗城 :雨果现在回山上了。

顾桃 :他(雨果)之前是在外面飘来荡去的,都想往城市走,都想到外面的世界看看,但是也发现外面的世界不是所有人都能够找到自己的价值,所以再回到森林。但同时,他也把外面世界里的新鲜事物又带回森林,他一边养鹿一边照顾妈妈,一边也做做抖音,玩玩滑板。

2017年底,雨果的姥姥芭拉杰依去世,是癌症。老芭姨立下遗嘱,把5头驯鹿和根河的楼房给维佳,柳霞13头鹿,维佳弟弟的儿子索阳分得8头,柳芭的女儿瑶娜没要鹿,她已在呼和浩特工作并恋爱。芭姨留在世上一本书,叫做《驯鹿角上的彩带》,是动物作家黑鹤帮助整理出版的。

那阵子他跟着我一起拍纪录片,期间他拍摄了一部有关母亲的纪录片《毕生所爱》,被华语独立影像资料馆收藏。2019年,他到了成都,喜欢上了说唱。但也是在那一年,有人告诉他:“雨果,现在只有你的妈妈在森林里养鹿了。”他就还是想陪伴妈妈,不想让她一个人在森林里啊,于是在这一年,他回到了敖鲁古雅,回到了母亲柳霞身边。

他回到森林里但没有停止创作,他最近写了一首Rap歌词,我念给你听听:

我步入山林找寻 山中的神灵

风声夹着呦呦鹿鸣 我继续前行

阳光透过树的缝隙 肆意 照进我的心底

平静了因尘世浮躁的性情

来到溪水畔 夕阳下的水色明与暗

乘着桦皮船 溪面上的涟漪浓与淡

做勇敢的少年 去林间寻找犴达罕

把它带回乌力楞 再开一场篝火宴

燃不灭的高香叫虔诚它唤醒了天上的神明

那神明说山间万物都是平等的生灵

(别不安 我们 部落有充斥神力的萨满)

(要勇敢 与驯鹿为伴 为自由呐喊)

(听那诗人在吟唱)古老的歌声 悠扬

(看那画家将肉身)化作了笔墨 激荡

鄂温克族的使命永远在我的心中盛放

这就是敖鲁古雅 在额尔古纳河右岸的方向

现在雨果和别人共用一个营地,因为鹿群在一起,但是会产生一些矛盾。维佳就不在了,他后来结婚了嘛,就跟他媳妇在哈尔滨画画什么的。但是柳霞就离不开这片森林,她有这么几任丈夫吧,至少我知道的就有三任丈夫,前两任死在森林里了。

宗城 :在看《敖鲁古雅》的时候,我对维佳和柳霞也印象深刻。我记得一段描写他们的文字:“醉酒的柳霞有一次抡起板凳,猛砸弟弟维佳的脑袋,砸出满脸血,维佳不还手,半天只道一句:‘鄂温克人尊重女性。’第二天柳霞又和裹着绷带的维佳靠在一起看画。”

柳霞是个性情中人,她喜欢抚摸驯鹿,喝酒时跟小狗说话,醉地睁不开眼,一张一翕间她哼出:“太阳是我母亲,月亮是我父亲,星星是我儿子,天上都是我的。我能看到什么,鹿,驯鹿。我还能看到什么,雪,下雪……”

顾桃 :我想起一个跟柳霞有关的片段。在《雨果的假期》里,她的帐篷有个很小的窗户,阳光只从这窗户透进来一小块地方,柳霞要是一转身,太阳就晒不到她了,但她还是不断地看太阳,找阳光,即便是喝醉了也不忘记,因为她把太阳看成了她的儿子了。她给儿子取的鄂温克名字喜温就是太阳的意思。

她经常一边挥手一边被阳光照耀着,脸庞还泛着油光。有一次她喃喃念叨:“雨果你什么时候回来,你能不能长翅膀,赶快回来,我太想你了;是你的光芒,让我有温暖,让我冬天不会冻死。”

大兴安岭的驯鹿 © 顾桃

02

游牧民的故乡在路上

“我是雨和雪的老熟人了,我有九十岁了,雨雪看老了我,我也把它们给看老了。”

——《额尔古纳河右岸》

宗城 :刚才我们聊天,您说到一个关键词叫做游牧民。

顾桃 :啊,这个指的是新一代的游牧民,它已经不是这种逐水草而居的生活,今天的游牧是在全球化的背景下游离的过程,既是肉身上从草原到城市的迁徙,也是精神上四海为家的状态,我说的游牧更像是一种精神上的游牧,对于自由的渴求,所谓心未动,身已远,身未动,心已远。

宗城 :我之前跟鄂温克的朋友聊天,她说现在很多牧民的牛羊都被圈在一个地方,不再是根据季节转场了。这使我联想到新疆作家李娟写的《冬牧场》,如果她当时不写下这些文字,其实后来的人很难真的很细致地了解到新疆牧民冬天转场是怎样一个景象,也很难追溯新疆牧区人民真实的生活细节。顺着游牧这个话题,我们其实可以往前一点,您最早对游牧这个东西产生兴趣是源于什么?是您在小时候就已经过上这种游牧的生活,还是说您漂泊到了北京之后,才开始对这个产生了很明显的兴趣?

顾桃 :还没有人问过我这个问题,这个我还真得想一下。我真正开始有这种游牧的想法,是在2000年,当时我回到草原,心里在想,这么大的草原,对于我来讲,就像是城里住家的阳台,他们觉得有个阳台就已经有呼吸了,或者说有了这个就可以晒晒太阳,我说草原虽然很大,但对于我来讲就像一个阳台。可是当时草原上已经有了围栏、关卡、骑马的看守,我就有了一种想逃离的感觉,于是就和朋友海日往新疆伊犁那边走,启动了萨满地图计划。

我们沿着中国北方边疆,记录那里的萨满文化。同行的海日是个蒙古小伙,他说他的奶奶就是一位萨满,他奶奶现在已经完全失明了,但是她能唱神歌,能用她自己的语言和用石头子儿给别人占卜。在她的世界里,虽然双目失明了,但通过与神灵的感应,许多记忆之门又向她开启。

宗城 :他奶奶是您接触的第一个萨满?

顾桃 :应该是,真正开始拍是因为他奶奶。那时候凭着一股劲上路,也不懂户外,我们就是随遇而安。我记得第一站到了包头附近,没走多远天就黑了。晚上10点,我们就在那露营,因为那个面包车上也睡不了觉,里面都是小座,我们就带着自己的撮罗子,就是鄂伦春、鄂温克猎民用的那种,你要搭几个木杆,布一围,就可以躺在里头睡睡觉。

刚把东西拿下来,就是在一个村口,我说这块背风,结果马上就来了一群野狗扑上来,我们落荒而逃啊,把东西扔到车里开车就跑。唉,当时的这种狼狈、在路上的疲劳,现在想想反倒是很奢侈,是能让你记住的。因为我还在写日记,我说如果没有文字的记录,那我们这一路就仅仅是在几个人的记忆里了。

使鹿鄂温克人在兽皮上画的画 © 顾桃

宗城 :说说在鄂温克之前的生活吧,您的童年和青年时期。

顾桃 :我家在鄂伦春旗所在的阿里河镇,小镇后有西山,到了春天,粉白色的达子香开满了山坡,翻过山采蘑菇,再走远点可以采蓝莓,在大河里游泳,蹦棺材,看谁胆儿大。我小时候父亲长年累月不在,他要去大兴安岭拍摄鄂温克和鄂伦春的猎民,因此童年时我的生活很难用“快乐”来形容,会需要适应孤独的感觉。

上学时我在民族班,蒙古族、满族、鄂温克族、达斡尔族、鄂伦春族的孩子在一块儿念书。十八岁后,我就从鄂伦春到哈尔滨上高考补习班,学画画。

十七岁时,我跟着加格达奇的叔叔去了一次哈尔滨,那是我第一次见到大城市,那一年有许多第一次,比如:第一次坐长途火车,第一次喝饮料,到了哈尔滨,我住在一个家庭旅馆,正好停电了,看到一个女孩拿着蜡烛,一下看到她的侧面投在墙上的剪影……她家很干净,还有一个100岁的奶奶。她是学书法的,回来后我决定去哈尔滨上高考补习班。到哈尔滨考学考了几年,每年像种土豆似的,到点就去,几年后才考上内蒙古艺术学院,在呼市,我父亲念的也是这学校,再之后,我就去北京闯荡了。

宗城 :这些年您在投入哪些新的作品?

顾桃 :2015年,我先后去了新疆和云南,当时有一个机构愿意提供给我一笔资金,拍摄南方边地的少数民族,可是我尝试拍摄后始终找不到感觉,不是我不关注南方民族的变化,而是我觉得自己的呼吸对接不上,因为我毕竟是北方人,和南方隔了一层,我是回到北方才能找到那种呼吸顺畅的感觉,那种熟络感,从小到大因为太熟悉反而熟视无睹,一度在淡忘,在远离,精神上的远离,但是当你离开它,再回到故乡的现实时,你就会发现很多问题。我不是拓展型的人,我只能守候在自己建立的体系。

也是从2015年的新疆之行开始,我展开了一种游牧式的拍摄方式,一边在路上行走,一边和喜欢纪录片的年轻人做分享,内容既包括《敖鲁古雅》三部曲,也有对于新疆少数民族跨性别、生态移民、北方萨满文化的研究。

我的年龄不允许我再蹲守式的拍摄了,因为家里还有孩子,他需要陪伴,我也需要挣钱养家,再像从前蹲守敖鲁古雅个三五年是很难了。多亏年轻的时候还没有这些负担,是一个人在,那时候我还有一个小伙伴,他现在已经去美国定居了。

宗城 :当时也不是深思熟虑的,都是后知后觉的。

顾桃 :对的,是的。

宗城 :所以有时候人的命运是被偶然性推动了。

顾桃 :嗯,冲动,但是冲动变成了一种习惯。记得那时候我,包括现在如果拿着机器去拍自己的片子,我去火车站,或者是有时候机票便宜就去机场的路上,我都起鸡皮疙瘩,我都感觉汗毛都在立起来。

宗城 :会不会担心自己20年之后可能没那么大力气扛个重机器跑来跑去,所以可能有些东西得趁现在还有力气去拍?

顾桃 :这个我倒没想,我只是觉得现在是一种游动的生命感、游动的呼吸感,我的纪录片就是一个漫长的孤独的旅程,就是跟你自己有关系。

宗城 :在这个游牧跟记录的过程之中,有没有一些创作者,或者说一些社群,是让你能产生这种想要记录它的兴奋感的?

顾桃 :在拍萨满地图的时候,我在新疆那边的朋友也是通过一个上海朋友介绍的,然后那个新疆朋友就说我这给你提供一个萨满,西北最大的萨满,还有照片给我发过来。但是他给我发了照片我就感应不对,像人大代表,他就说这还有一个朋友也是萨满,但是不好联系,因为那人在山上,很少下山,但这个是我愿意去寻找的,我可以用我的方式去找到他。

宗城 :那位山上的萨满有点意思。

顾桃 :他是用冬不拉来请神的,每逢请神,他就会在烧红的火块边拉起冬不拉。那半年之内我去了两次,我第一次去的时候,他是用冬不拉请神,但他本身不能弹冬不拉,因为他要做法事,所以得有一个搭档,那个搭档在隔得老远的牧区,得骑摩托车来,来了手还得暖和了之后再拉冬不拉,这个过程我都拍下了。但是我发现这个很多东西就像你说的,你不记录下来,他们就变化很快,我在半年之后就又去了一次,正好有两天赶上了他们的仪式,结果冬不拉已经不见了,做法事的人旁边是个音箱。

宗城 :现代化了。

顾桃 :完了呢他插了一个U盘,连接上之后说蓝牙已开启,原先由冬不拉完成的乐曲在音响中响起,他在乐声中开始做法。

宗城 :这个可以拍进去?

顾桃 :我就都拍了,这种冬不拉到音箱的转变对于我来讲挺悲哀的,但是对于人家来讲,他也接受了,毕竟这个节省时间成本、新人培养成本,而我赶在传统的冬不拉请神模式消失之前,幸运地记录下来,某种意义上,纪录片在此其实是一种档案,通过这个档案你看到某个社群之间的生命链接、一个族群的命运与内部差异。

这些年对于萨满文化的记录我都放在了《萨满地图》,它是我的一个纪录片计划,我希望用文字和影像把它记录下来,形成一个档案,毕竟不同地区和民族的萨满文化是有细节上的不同的。

宗城 :《萨满地图》也会成书吗?

顾桃 :对,乐府的涂涂老师说你这萨满的书也能出。

宗城 :相当于你后面的书基本上都是乐府出。

顾桃 :我之后也还有几本书是关于我拍其他地方的,像《樱花的颜色》,是我在日本拍摄纪录片的时候写的日记。

当时去日本是源于《雨果的假期》获得了2012年日本山形国际纪录片电影节的山形电影节的小川绅介奖,奖金合人民币是四万多,它那获奖的作品又在日本的电视台放,还有三万块钱,就是差不多一共有七万多块钱,我就觉得可以用这笔钱做一些事。

恰巧跟帮我做翻译的中国朋友聊天,她说片子拍的挺有意思,但是你也应该关注关注在海外的这些人,嫁到日本的,非正常渠道来的女性,这些事情正在发生,但缺少人去记录。所以我就跟山形电影局申请了三个月的签证,在那里拍一个关于中国女性的片子,片名就叫《樱花的颜色》。做完之后,赶上旅游卫视在征集“我的海外生活”题材的片子,于是《樱花的颜色》在那里放了两天,但最后就下架了。

宗城 :这个太可惜了。这些从中国到日本但经济并不宽裕的女性,她们在日本会主要从事哪些工作?

顾桃 :她们是通过国际中介介绍去的,起初是听人介绍说日本好挣钱,或者能带来新的生活,她们想摆脱现有的困境,于是去到日本。这当中有一个渠道就叫“国际婚姻中介”,通过给日本男人介绍中国老婆,给中国女人介绍日本丈夫的形式,在日本那边也收钱,在这边也收钱,给他们一对接,人就去日本了。

但日本是什么样的人找外国媳妇呢?他们中有相当一部分人是农村家庭里的长子,是守家业、守主业的,家里是一亩地也好,三分地也好,你是不能离开这个家的。你家里的老二、老三去美国,去洛杉矶,去东京、名古屋、北海道什么的,但总有一个人要留守在农村里,这其中有些男人到了30岁也找不着对象,因为年轻人都走了,40岁,甚至50岁、60岁,成了老光棍子了,他们就开始寻找中介介绍对象。

一些中国女人去到日本,本来怀揣着盼头,结果发现不是这样的,去到就后悔了。我拍摄的一个大姐人很好,也挺爱交流的。她说,“唉呀我那跟老头,也没看老头,就反正就结婚,领结婚照,我还镶了个大金框,打印出来,结果到了日本下飞机一看这旁边连个楼都没有,还没有我们哈尔滨好呢。”

她接着说,“当时我就气坏了,把那镜框在飞机上怎么放都放不下,我这好不容易放下,下飞机都想给它撅折,就想走。但是你已经到那儿了,你是回来你就等于违约了,要赔很多钱,她就只能在这儿留下了。最后他们都是为孩子,我当时去的时候,有几个母亲的孩子都是七八岁、十来岁,而这些母亲有些人就是开スナック,就是那种小居酒屋。”

宗城 :相当于她们有的可能虽然在农村里面居住,但是后来又去了城市,开自己的居酒屋,然后两地跑。会不会有的女性她就干脆逃离农村呢?

顾桃 :有的。我那时候拍的一位女性,她在中国很少吃肉,尤其不吃牛肉,就吃素嘛,但是没想到嫁到日本的一个养牛大户,这就跟她的饮食习惯有冲突,加上语言也不通,生活习惯也不搭,最后那个女人就疯了,把她丈夫杀了后选择自杀。

另一个例子也可以跟你分享。有一次我参加他们的一个华人聚会,席间看到一位很漂亮的女性,她戴黑头巾、穿黑衣服,在后面坐着。完了别人就告诉我,她以前是南京某个歌舞团的成员,唱歌很好的,但是20年前她选择嫁到了日本,嫁给一个修自行车的,她很难回国,又好面子,就只有留在那儿。

在日本,修自行车其实也可以是一个家族的产业,但在我们的观念里这好像是不入流的,其实也跟文化差异有关。但总而言之,那位女士在日本的生活比较苦闷,后来抑郁了。

在日本还有许多令我印象深刻的事情,比如在我的签证就快到期的时候,我遇见了一帮小男生。我看见他们身上有中国式的纹身,胳膊纹的是蛇盘剑,写了“忍”字,或是“拥抱父母心”、“小丽我爱你”之类的中文,戴着大金链子,穿着木屐,我们就在这个酒吧遇见了。

他看我拿一个机器在那,就问:“大哥你从哪来的?”

我说:“我从中国来,从内蒙古。”

他说:“你来干啥?”

我说我是来这拍纪录片。

他说:“嗯?那你拍拍我们呗!”

这小哥就很主动,他和兄弟在负责给人拆房子。日本的老人一去世,生者就需要收拾老人留下的房子,哪些物品留下,哪些不要。有些人就会去找公司,帮他们把东西做归类,贵重细软、布料、杯碗、锅碗瓢盆、打碎的玻璃,它都得分类,他们就负责做这个。我去他们那观察,觉得也挺有意思,但这个题材我想让它更有时间感,比如相隔十年后回访他们,看看这几个小伙子的变化。

宗城 :他们一般是因为什么原因去到日本,然后去做这份工作?

顾桃 :他们中有的人是遗孤的后代,还有的就是嫁到日本之后,她们待了几年稳定了,再把在中国的孩子带过去,但是孩子当时可能就是十七八岁,他们在那边也生活了七八年、十来年,是这样的一个群体。

© 顾桃

03

时间是最大的成本,你得有勇气

“17岁那年,柳霞给大姨买了酒……走过一个河套看见一只黑熊……柳霞手里的白酒重重砸在熊脑袋上,酒瓶碎了,黑熊悻悻离去。‘它醉没醉我不知道,’柳霞说完吃吃笑,‘只损失了一瓶。’”

——顾桃《忧伤的驯鹿国》

宗城 :回到纪录片本身,当时三部曲发行的时候有遇到一些阻力吗?

顾桃 :三部曲哈,其实我们没有发行,所以没有什么阻力吧。

宗城 :就只是在网络流传而已?

顾桃 :在网络我也不是故意流传的。

宗城 :不小心被别人拿去发了吗?

顾桃 :对,我也不介意,但是他后来也是自己下架了嘛,其实像我这种独立电影人,一开始做片子的初衷就不是上院线,因为对于我来讲,我也没学过电影,当然也不知道怎么传播,我就是觉得我应该用我的方式,用我的视角去记录下这个民族在时代里的这种变化。可能别人说这是一种消逝的过程或者什么,但是我觉得还消失不了,因为毕竟人还在,它只是某一种方式的改变。

宗城 :最初源于一种就是要拍的冲动。

顾桃 :对,就是我自己的这种冲动。所以也没想到它的未来走向。

宗城 :当时要怎么应付拍摄前后需要的成本?

顾桃 :这个我觉得是很难的,这个是最难的,它比拍摄本身难多了。

宗城 :得要找钱。

顾桃 :其实时间是最大的成本,你得有勇气,昨天在游牧影展上大家吃饭的时候还在交流,我说做电影是需要有才华的,但做纪录片最需要的是勇气,勇气就是你得放弃别的东西,你能进入到你认为你该做的这个事上,那它就不只是钱的事情。比如说我来拍你,宗城你这10天半个月,我不管你吃啥喝啥,你是不是吃葱油拌面,我也能吃上一碗,是吧?你在家里你住在你的床上,我是不是也可以打个地铺。

宗城 :但你就要放弃你自己半个月的生活了。

顾桃 :对,这就是我需要舍弃的。

宗城 :那他们回到一个私人的层面,就不是一个宏大的意义,支撑你坚持拍摄这些影像最根本的原因是什么?

顾桃 :因为你没有目的,也就变成了一种习惯,就是人习惯了做这个事的时候,就像我说你说早上起来得刷牙,得拉泡屎、撒泡尿,解手、洗脸这都是习惯。喝完白酒,我还要喝瓶啤酒,来盖个帽,这也成了习惯。包括我写东西,我说强迫自己变成习惯,因为谁愿意写东西?我是不愿意写,但是我觉得我今天要不写,在这个森林里,今天发生的事情,我遇见的事情,感受,我要不记下来,我明天就忘了,我就没法跟别人说。真的,就是记性不好的人,那你就得用你的方式。在他们都喝醉了的时候,我也喝醉了,甚至眼睛都睁不开,我得闭上一只眼睛,才能看着纸和笔,但我得写,也要写出来,强迫自己写500字。慢慢地就成了一种习惯。

宗城 :去年上海封控的时候,我当时就写了很多日记,如果没有那些日记支撑,有些细节就模糊掉了。它其实有一个历史学的意义,因为随着历史的发展,很多历史现场慢慢会被人篡改或者粉饰,这个时候如果没有第一手的记录的话,其实很容易你的历史记忆就被修改了。

顾桃 :这个就叫民间记忆,民间记录形成的这种真实性,有一句话叫历史是由胜利者书写的,但在胜利者书写的历史里,有许多发生在百姓身上、普通家庭里的变化是后来人看不到的。

宗城 :所以需要展现胜利者之外的一些东西。

© 顾桃

宗城 : 所以需要展现胜利者之外的一些东西。您这几年还在筹备什么作品吗?

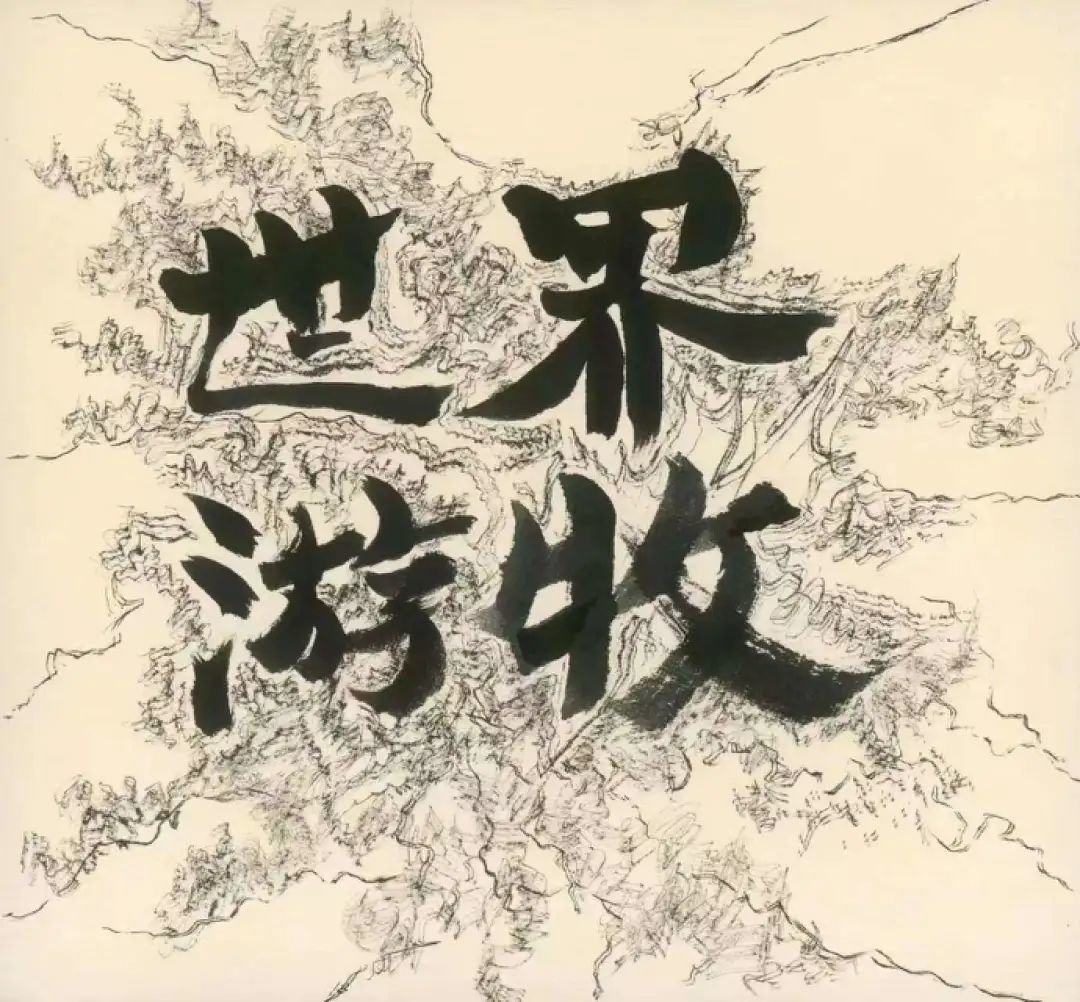

顾桃 :在做一个“世界游牧影展”的纪录项目,它是跟年轻人的一种连接,也许不应该算作品,应该是我这个年龄的一个义务吧。在这个阶段我希望基于自己的经验、教训,来跟青年人互相对话,鼓励他们不要犹豫,要及时行动。这个项目是我和顾雪导演一起推动,她也是满族人,很多人认为我们是兄妹,其实不是,但是我们处的比兄妹关系还好。

宗城 :所以不是亲兄妹,单纯都姓顾。

顾桃 :对,这也是一种缘分吧。所以我们做这个叫《世界游牧影展》,就是倡导叫世界不大,我们自己就是一个世界,但是我们要有自己的方式来去表达。那我们以电影作为一个媒介,我们要说自己的话,让我们自己的这种观察,或者我们自己的这种对电影的认知,来形成更有启发性的作者式的电影。因为我20多岁的时候没有过这样的平台,对于当时的自己来说,这是很可惜的,在今天,线下的连接非常珍贵,我希望以游牧的方式、电影的方式去做一个个聚会。

宗城 :在跟您的对谈中,我感到纪录片起到了一个民族志的、抢救记忆的作用,由此也想到一个问题,这些年有没有一个人物或者一件事情,当时没有拍或者没有用文字记录,到现在会觉得比较遗憾?

顾桃 :有啊,当时我拍完《敖鲁古雅》后,我就想回我老家鄂伦春再拍,那时候有一个地方叫托河,托河沿岸有很多猎民,我对于他们是很有共情的,他们的生活和我不同,我是在外面颠沛流离,他们是在一个村落里无望地、茫然地度过每一天,我觉得应该再去做一部关于故乡记忆的片子,但是我原本计划作为纪录片主人公的人物,很快他就自杀了,这是很大的一个遗憾。这种遗憾不只是说片子拍不成了,而是我在想他在那个时间段的压抑,如果我介入了,可能就有人能倾听他的痛楚,就会缓解他的这种情绪,也许他就可以活下去。你把喜悦的分享给大家,你的快乐会增加一倍。你把伤痛跟大家分享,痛苦也会减轻一倍。

顾桃本人

宗城:我就听关于鄂温克跟鄂伦春人的故事,发现酒精是一个高频率出现的词汇。

顾桃 :在鄂温克,酒精既可以疏解悲伤,也可以表达喜庆,当猎民们狩猎归来,或者举办节日的时候,他们就喜欢喝酒。但在我的片子里,酒精更多表现着他们失去了身份之后那种生活的无望。就像维嘉自己说的:“在老敖乡没搬迁之前,鄂温克人不咋喝酒。搬迁以后把枪也没收了,无所事事就整天喝酒,喝得非常厉害。头一个死的就是喝酒喝死的,已经死了八个了。他们内心痛苦,狩猎文化连枪都没了。”

“蹦蹦的死又是和酒有关,喝完了酒卧在沙发上,自己把自己呛死了。我为这个民族沉痛:在他们没有能力和自然,和社会,和制度抗争的时候,酒就成了唯一有力量的东西。”

——顾桃《忧伤的驯鹿国》

宗城 :玛利亚·索的去世像是一个故事的结束跟一个新的开始。说实话玛丽亚·索老人在世的时候,我并没有关注到鄂温克族,但恰恰是她去世这件事让我对鄂温克产生了兴趣,并且在那一年秋天去往鄂温克。那这一次对话就要到尾声了,因为其实我们都有在北京租房的经历,顾桃老师也可以分享一下在20年前您在北京租房时的感受。

顾桃 :1999年,北京四环还没有修好,社会正处于准备迎接新世纪的喜庆,我在北京找到一个地下室作为落脚点,记得地址是在安慧北里,住在一起的有理发的,有小姐、编剧、玩摇滚的,楼上11楼住着刘欢,他往上走,我们跟老鼠似地往地下钻。我住的地下室以前是防空洞,有地下三层,大铁门,地下三层有公共厕所和洗脸池子,还有一个公共脸盆。有时候你洗脸时刚把香皂弄到脸上,你会发现脸盆都没了,为啥?因为有住客缺脸盆就把脸盆拿走了,拿到房间去了。在北京,我住过200块钱一个月的,还有300块钱,到400块钱一个月的时候,它已经是有套间了。

宗城 :当时喜欢去酒吧喝酒吗?

顾桃 :我前前后后在北京20年,去酒吧都没超过4次。我就想,别人请你,他花钱也会心疼的,你越喝越能喝,越喝越多喝的。

宗城 :他越心疼。

顾桃 :对。

宗城 :还不好意思说。

顾桃 :什么灯光啊摇曳呀,看人跳舞啊,我对这个其实比较无感。

宗城 :会喜欢在蒙古包喝吗?

顾桃 :马路牙子都可以啊,这个道边,那个便利店旁边。

宗城 :后来怎么认识宋庄的朋友?

顾桃 :2003年我想拍一个宋庄的精神病院,因此在宋庄一带游走。去到宋庄,我认识一个内蒙古的哥们,他在这是画家,我们一见还挺好,就说老乡见老乡,咕噜咕噜喝起白酒。那时候还没有禁酒,我们就喝了很多酒,喝着喝着,把我那正事给忘了,第二天女友开着车载我回去,我就想,唉我去宋庄干什么了呢?这本来不是我要拍的素材……因此我跟宋庄结下缘分,大概2009年、2010年才搬过去住。

宗城 :顾桃老师比较喜欢怎样的纪录片?

顾桃 :四川有个做纪录片的朋友,叫古涛,我喜欢他拍的《驯马》。我还喜欢那个徐童、于广义、周浩、赵亮、沈洁、胡新宇的纪录片,在他们的片子里流淌着真诚和民间的质地,那是还没有被驯服的光彩。